Que chaque objet bleu soit une sorte de buisson ardent, un code secret destiné à un seul agent, une croix sur une carte trop vaste pour être entièrement déployée mais qui contiendrait tout l’univers connu.

Bleuets, Maggie Nelson

Texte de Geneviève Blais

Tension des fluides

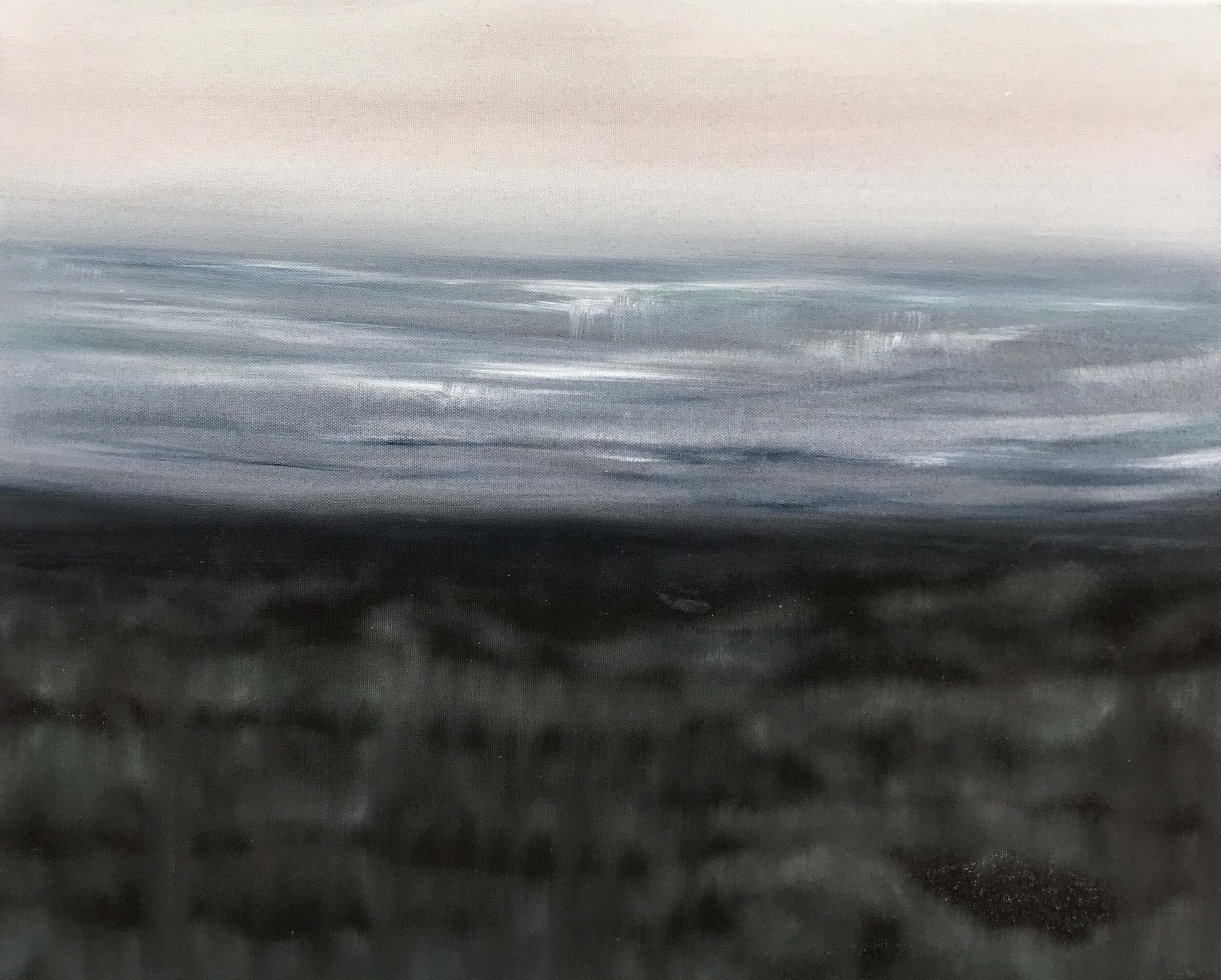

Je suis devant une fenêtre grande ouverte. Face à un lac. C’est la mémoire de l’eau, me soufflerait Natalja Scerbina. J’observe le léger mouvement des vagues, leurs ondulations, pour être en quelque sorte au plus près d’elle – parce que qui connaît l’artiste sait que cet élément se trouve au cœur même de son être, de son désir, de ses élans. Je plonge donc pour déposer des échos et des traces de cette traversée qu’est Tension des fluides.

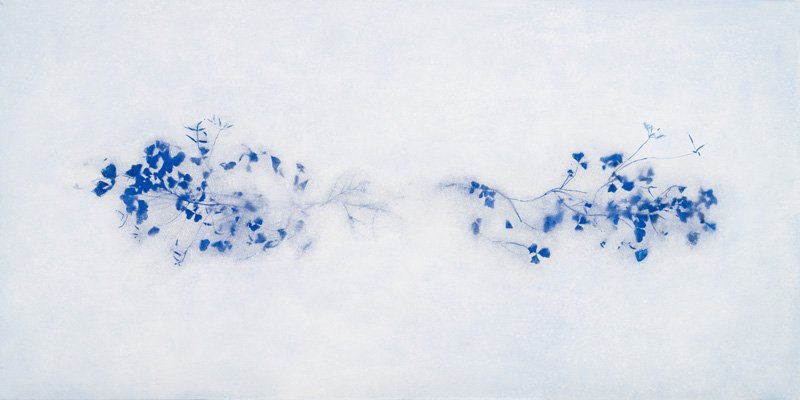

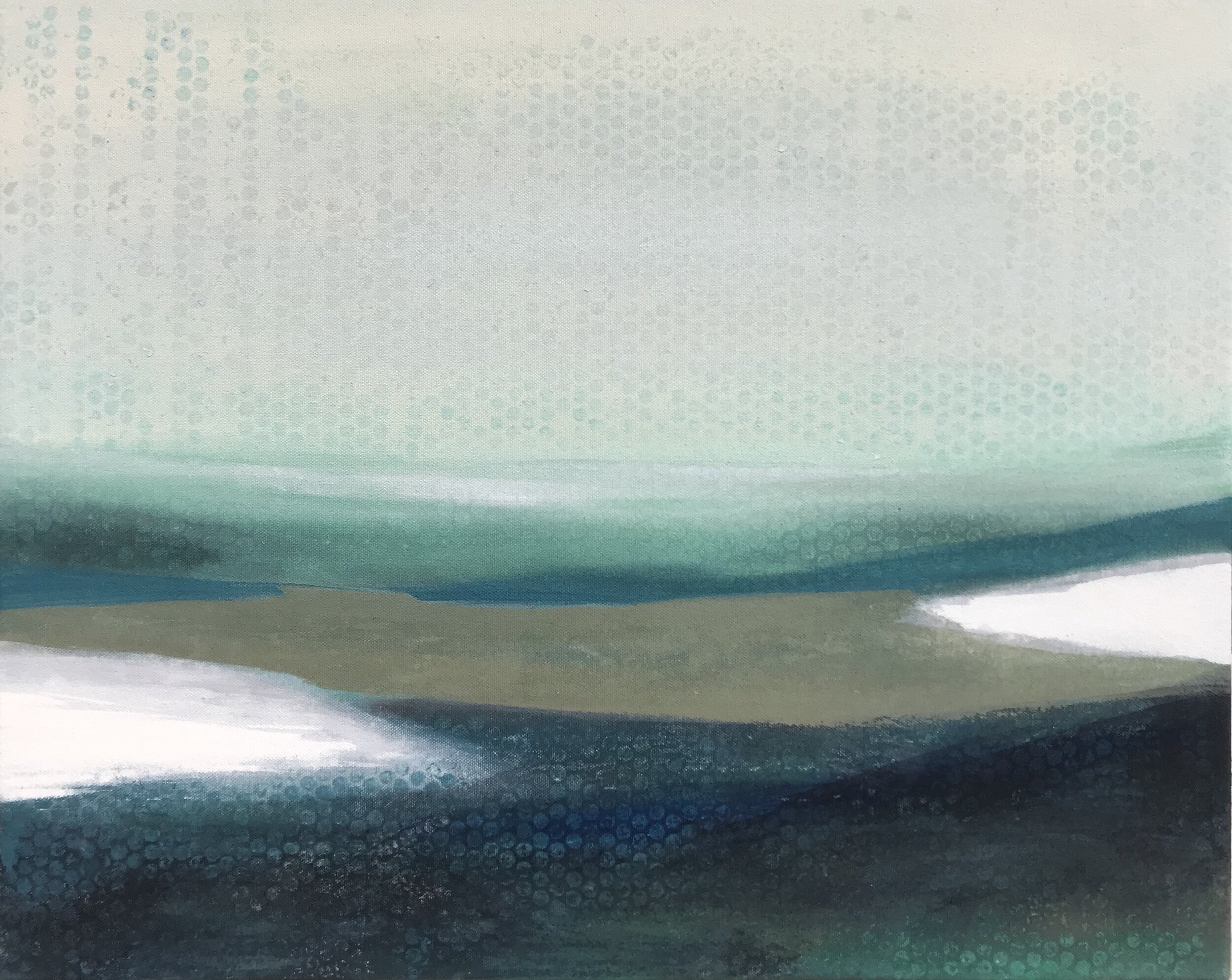

La flore revient telle une protagoniste centrale dans les projets de Scerbina. Au-delà d’un fil narratif, les espèces végétales prennent la forme d’une vaste exploration du vivant et de sa précarité à l’ère de l’Anthropocène. L’exposition De nos gestes fragiles (Galerie Simon Blais, printemps 2023), en partie inspirée par L’herbier bleu d’Anna d’Atkins, glorifiait par la peinture ce qu’on qualifie de « mauvaises herbes ». La sororité entre ces deux femmes, Atkins et Scerbina, se voit renouvelée dans Tension des fluides. En effet, en plus des sujets (herbier et fleurs), ce sont la lumière et le bleu du cyanotype qui dialoguent. De cette recherche, nourrie de tensions, les grands formats apparaissent chez Scerbina. Mémoire d’outre-tombe, mémoire d’un monde qui s’égrène.

L’artiste passe de longs moments dans la nature, s’y dépose, s’y fond, puis ramène dans sa besace en plus des herbes et des fleurs, du sable, des semences, des débris et des roches (beaucoup de roches !). Dans son atelier ainsi que dans sa maison, elle s’entoure d’abord de ces éléments, les déplace, d’un endroit à l’autre, les manipule en leur donnant de petits surnoms amoureux. Puis elle lève la tête, changeant de regard, et se désole sur les bouleversements écologiques.

C’est entre autres dans cette dualité que nous plonge Tension des fluides. La tension appelle le mouvement : une danse, entre résistance et souplesse. Dans la fragilité visible d’un élément se renouvèle sa force invisible, si on choisit bien entendu d’y poser le regard – tout comme lorsque l’artiste me raconte les rebuts ramassés ici et là, et qu’elle en déclame leur beauté : la texture, les trous, tu vois le pli, regarde comme ça se transforme en frottant. Mais pour expérimenter cette tension, accéder à ces possibles univers, il faut évidemment prendre le temps et la mesure de ces altérations délicates.

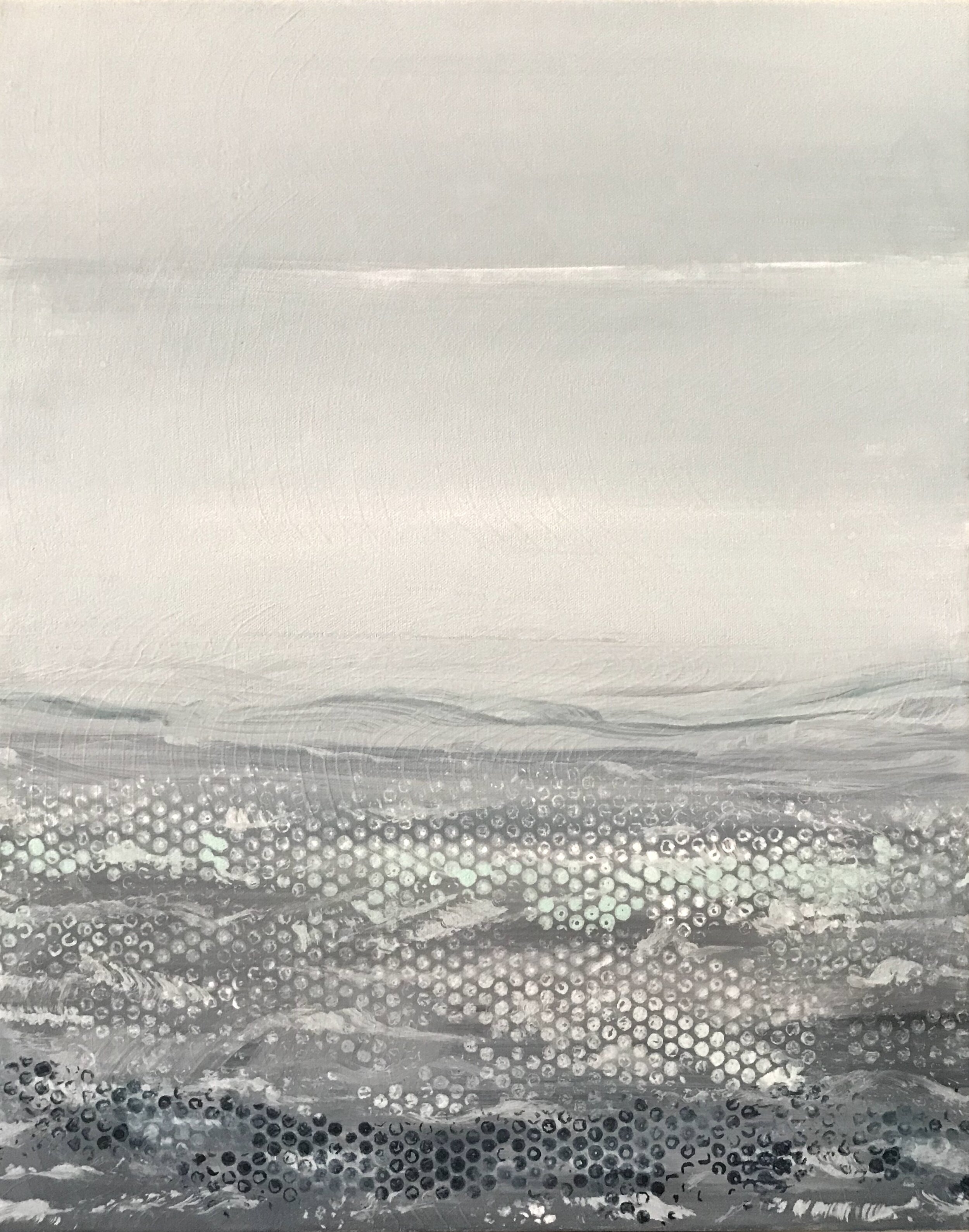

D’ailleurs, le temps et l’attente occupent une place essentielle dans le procédé même du cyanotype : durant le séchage, un univers se construit, des transformations s’opèrent en dehors de notre contrôle, et un monde émerge lentement. L’émergence de l’image, tout comme la surprise qu’elle suscite, est également liée au matériau choisi – notamment le coton pour les grands formats. Selon les arrivages, le tissu utilisé, matière vivante, absorbe différemment. Son épaisseur ou son tissage change, sa perméabilité varie, l’humidité ambiante influe et réagit souvent de manière imprévisible aux produits chimiques, à la lumière, à sa durée et à son intensité. Il en va de même pour les petits formats : qu’il s’agisse de coton ou de papier, tous deux riches en fibres, ils accueillent l’image et se modifient avec une part d’aléatoire.

Les fluides ondulent, se meuvent, c’est le retour à l’eau. L’eau qui dissout le pigment. L’eau comme processus et comme matière, comme source de mémoire. L’eau, celle du lac devant lequel je me trouve en pensant à cette exposition, en cherchant des mots et en traçant des ponts entre nos humanités.

Particules de l’invisible explore notre propre disparition en utilisant la lumière comme une empreinte, à la frontière du visible et de l’invisible. Tiges et branches, glanées dans les rues, deviennent les témoins fragiles de cette trace.

Frisson, en célébrant l’armoise vulgaire, interroge la crise écologique. Le vivant y porte une charge émotive : il s’anime, réagit. Ces « mauvaises herbes », souvent méprisées, nous dépassent par leur taille et semblent frémir face au destin incertain de l’humanité.

Particules de l’invisible et Frisson correspondent aux deux ensembles d’œuvres dans lesquels l’artiste intervient directement en imprimant un mouvement, par le biais de secousses ou de vibrations, tout en repositionnant physiquement ses sujets sous l’éclairage.

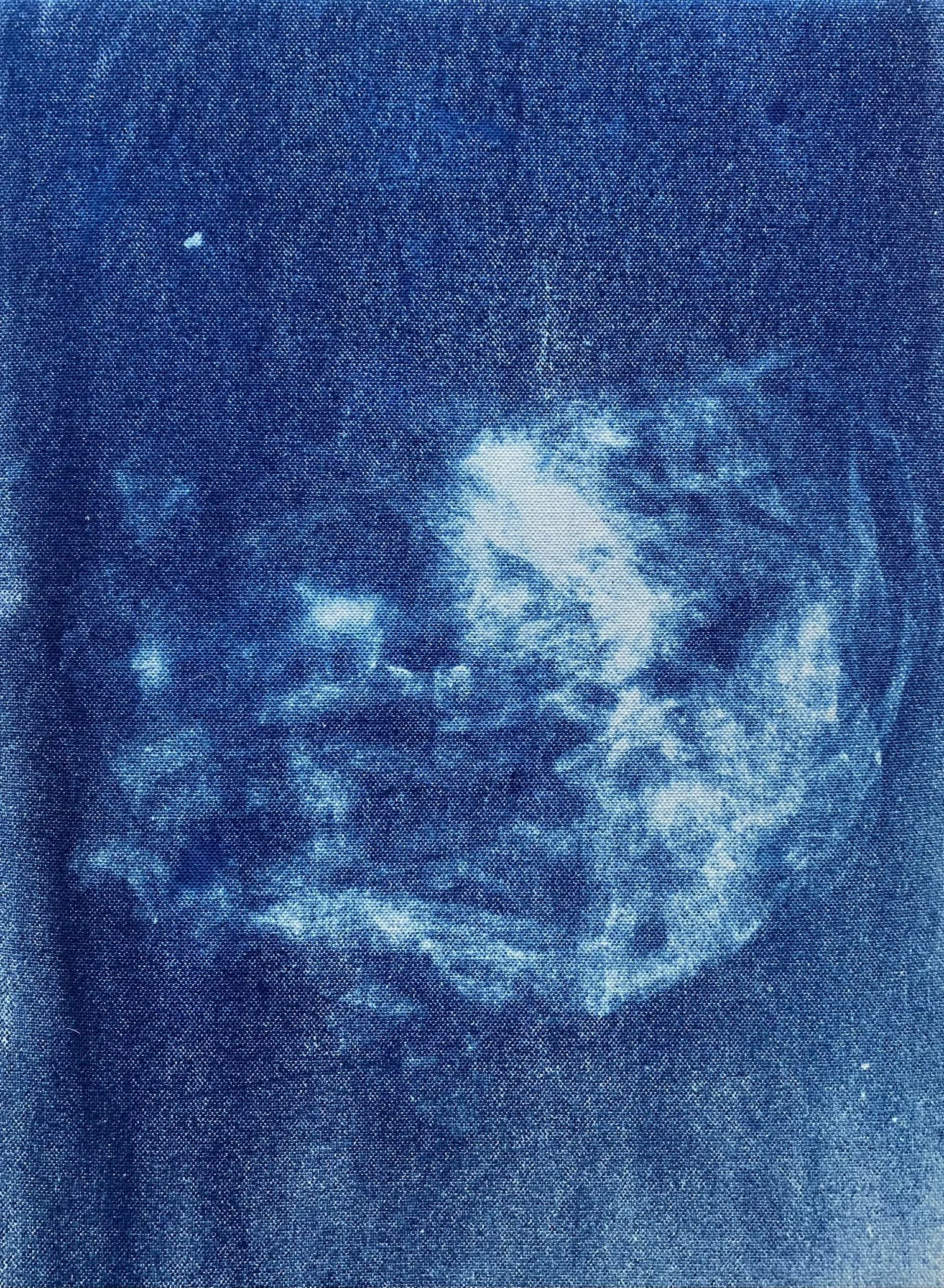

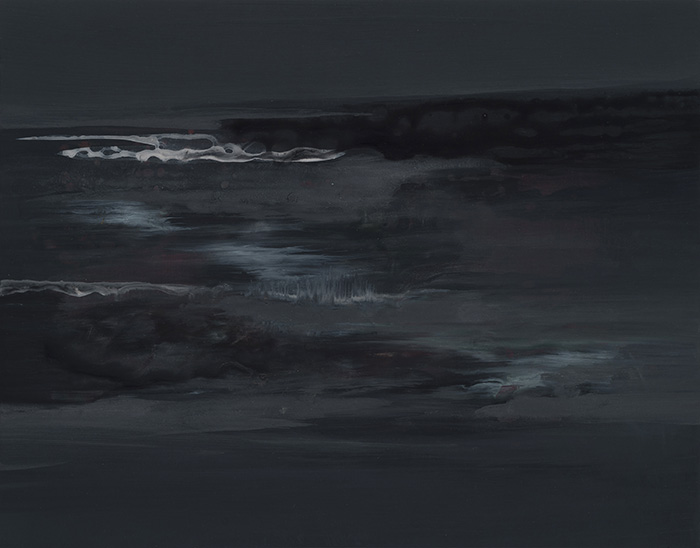

Architecture de la nuit, de par les semences déposées sur le coton, évoque les constellations. Cet espace devient un lieu secret, celui de l’imagination, un territoire plus vaste que nous-mêmes. Il insiste sur nos origines et notre union intime avec la nature. Nous sommes à la fois plantes, étoiles et coton – autant d’architectures interconnectées.

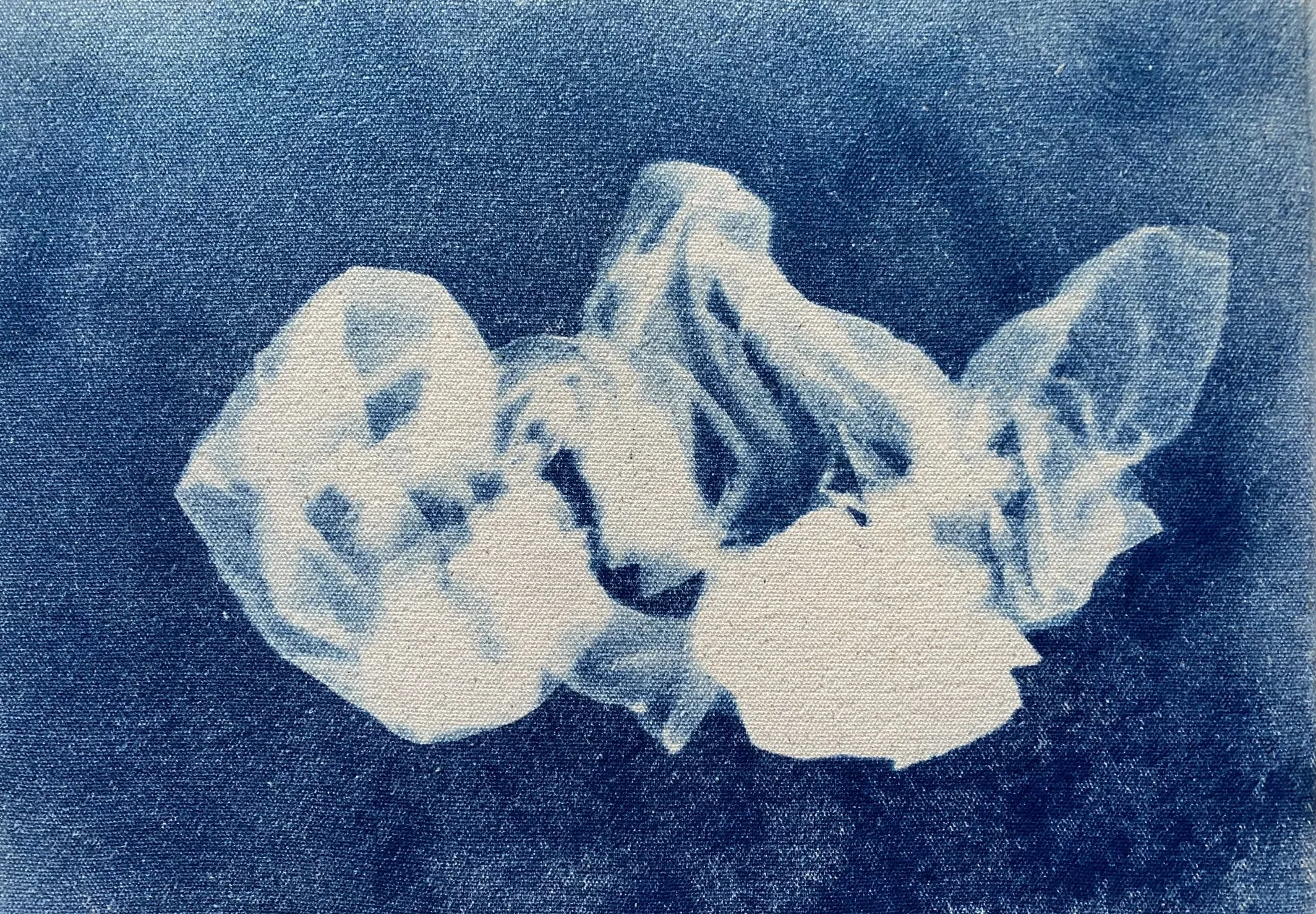

Apparitions donne forme à la mémoire visuelle et émotionnelle à travers des matériaux inattendus. Les lourdes draperies, marquées par leurs fronces profondes et leurs jeux d’ombre, renvoient pour l’artiste à ses premières expériences muséales, en particulier à l’occasion d’un voyage en France, à Tours, à l’âge de 16 ans, alors qu’elle résidait encore à Riga (Lettonie). Toutefois, ici, dans Apparitions, ce sont des papiers d’emballage et des rebuts plastiques qui remplacent les étoffes nobles.

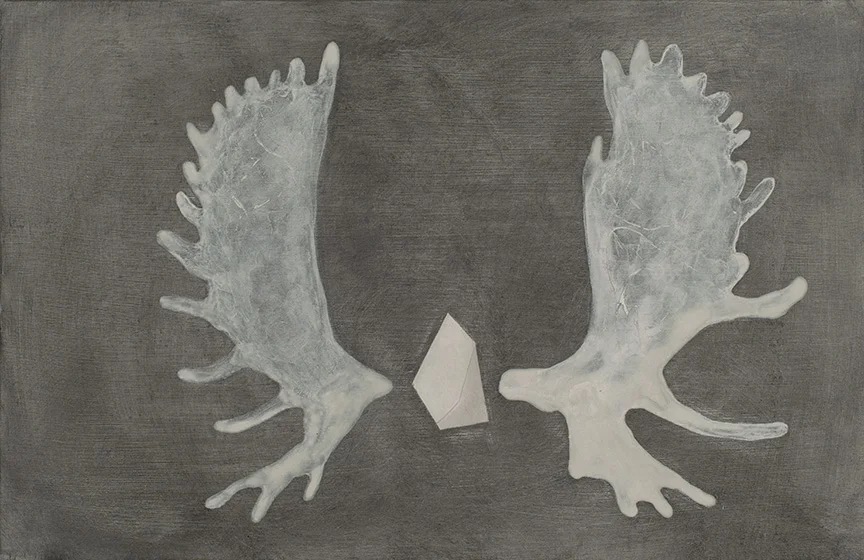

Vanitas fait écho aux célèbres natures mortes baroques, qui mettent en lumière l’éphémère. Quoique revisitées ici, elles évoquent toujours cette vérité universelle : memento mori. Les fleurs séchées, collectées tout au long de l’année et intégrées aux œuvres, symbolisent cette fragilité et le cours implacable du devenir.

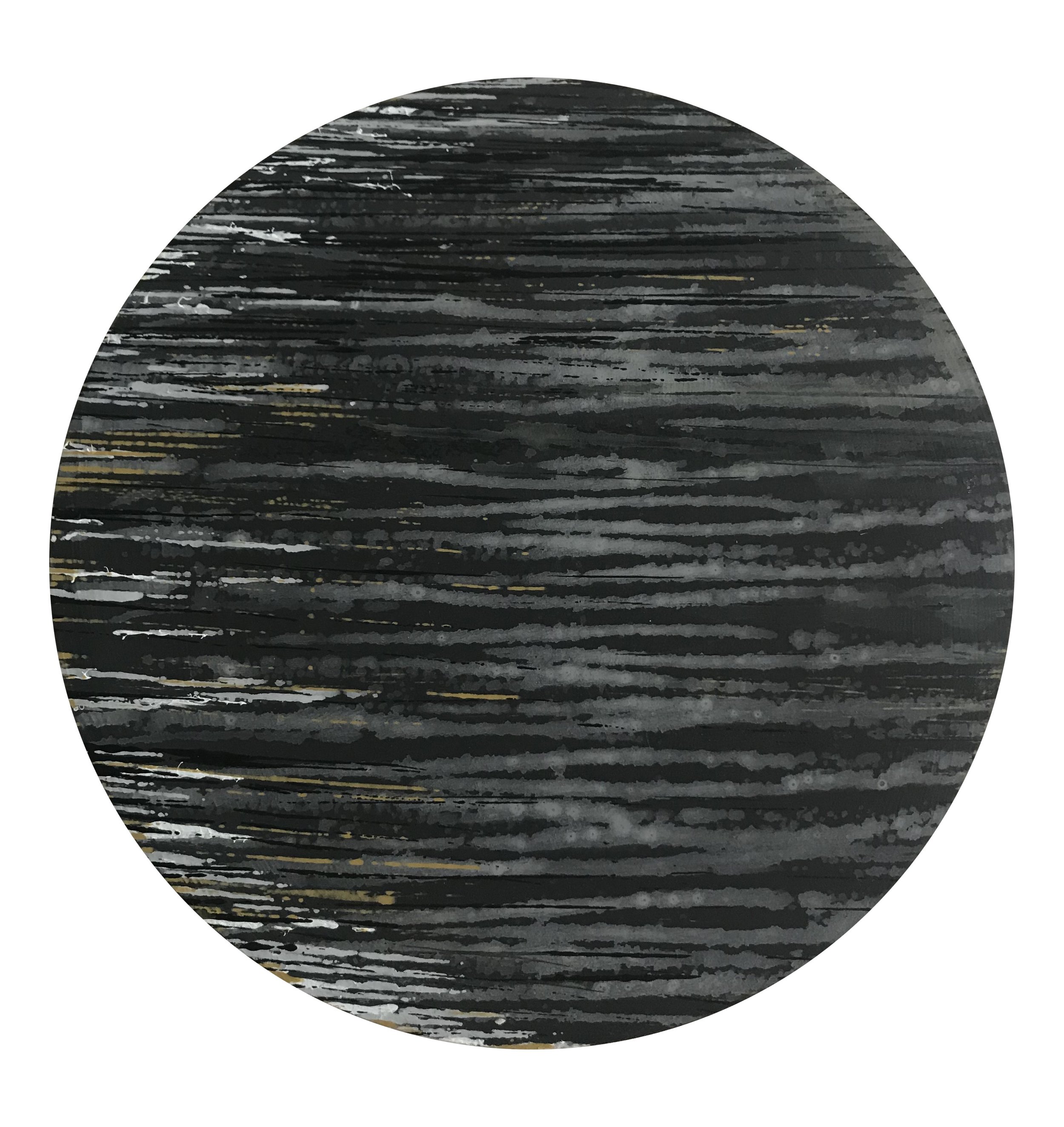

Diaphane regroupe des œuvres de petits formats réalisés avec des fragments de verre qui jouent avec le reflet et la lumière. Elles ne proposent pas une réalité durable ni perceptible à l’œil nu, mais capturent un instant fugace – surtout dans le geste : un éclat, une fulgurance.

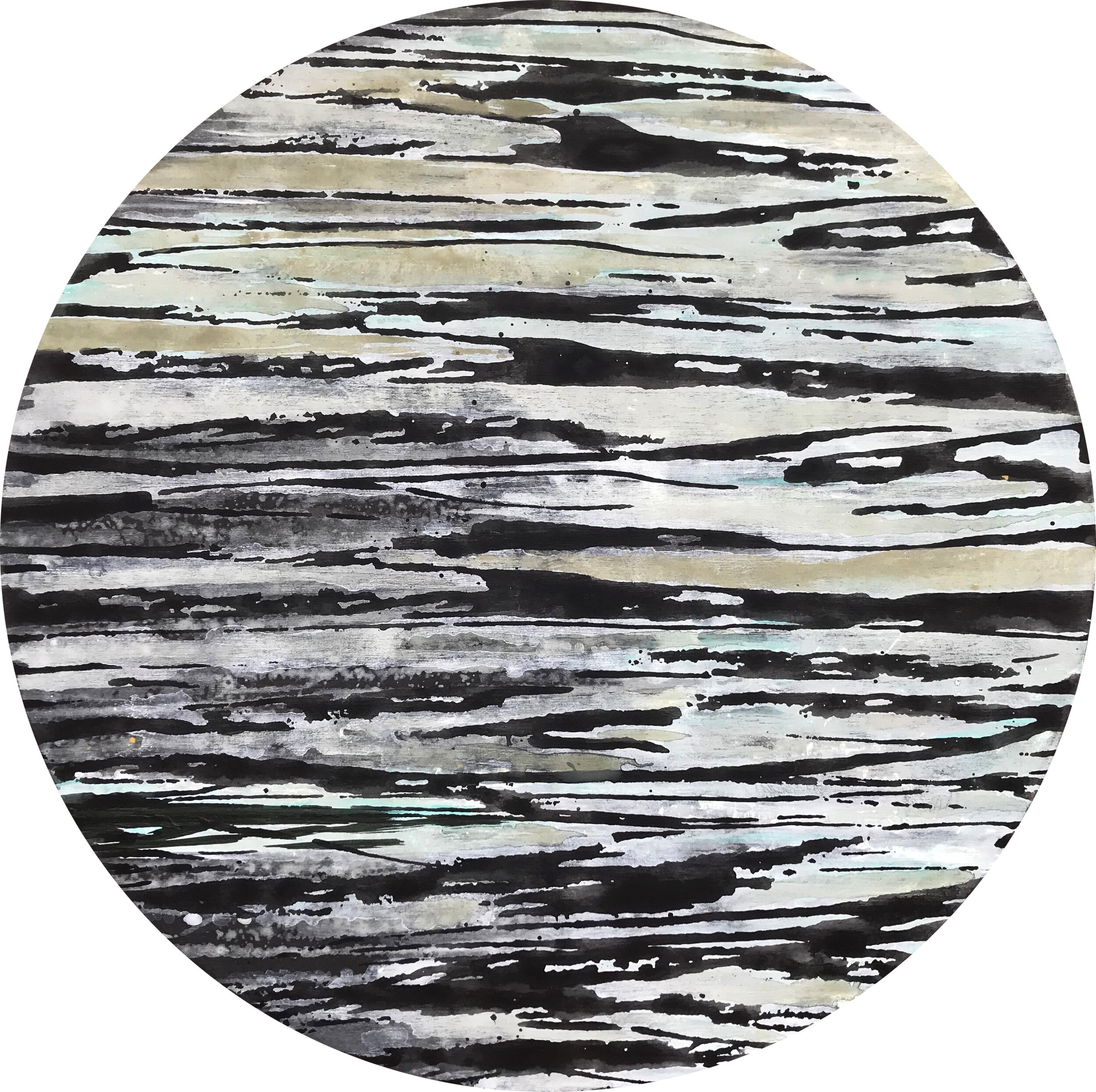

Sous la Tension des fluides, un bleu profond se révèle, jamais totalement uniforme – à la fois dense, intense, feutré. Il se décline en une infinité de nuances, allant du plus sombre au plus évanescent, jusqu’à s’effacer entièrement. Chaque teinte s’évapore peu à peu, et c’est précisément là, dans ces interstices, entre les plis du tissu et les instants suspendus, qu’émergent des fragments d’autres mondes.